不可否認地,菲律賓給一般台灣人最直接的印象,就是常常在火車站附近看到的成群菲勞了。

雖然在台灣工作的藍領外籍人士以印尼籍數量最多,但菲律賓也是不容忽視的一塊。在台的合法菲勞約有12萬人,而菲律賓人秉持著英語優勢,約有1千萬人在北美、歐洲、中東及東北亞等地打拼,相當於每10個菲律賓人,就有1個在海外工作,幾乎家家戶戶都有個姊姊妹妹哥哥弟弟在國外,而這些人匯回的美金,更是菲國外匯存底的主要來源。[額外一提,為了管理這個國家十分之一的人口兼金主,菲律賓政府還專門成立了海外就業管理局(Philippine

Overseas Employment Administration, POEA),處理海外菲勞的產業規範、協助就業及勞工保護等事宜。]

那當這些為了家人在海外打拼的姊姊妹妹哥哥弟弟想給家裡的親人寄送禮物時,該怎麼做呢?這時候就要介紹菲菲的禮物箱-Balikbayan Box了!

為了方便菲勞將想送給親人的禮物以可接受的價錢運回菲律賓,1980年代起漸漸有一些海運公司看到了商機、開發了Balikbayan Box,這些箱子都是定型化規格,概念有點像台灣郵局的包裹專用紙箱,菲勞可以在裡面盡情地塞滿所有他們想給親人的各種東西,無奇不有,因為菲律賓是海島國家、內海內陸運費昂貴,從一些偏僻的小島要到馬尼拉,可能都要花上好幾天「跳島」、換船換車等等,所以許多生活物資品質可能沒有國外好,也可能短缺或者比海外來得更貴,所以如果看到菲勞寄一大串舒潔衛生紙回家也請不用大驚小怪(好啦,我承認自己也有帶衛生紙)。

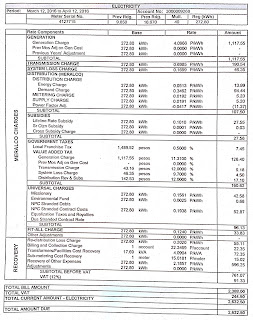

根據菲律賓法令,Balikbayan Box享有免稅優惠,原本的免稅額度500美金也在菲勞多年爭取下,2016年成功修法提高為15萬披索(約3,000美金),每人每年可有上限3箱之額度。根據菲國海關估計,每周大概都會收到1,500個裝滿balikbayan箱子的貨櫃,相當於每年18萬個貨櫃、720萬個禮物箱。[雖然數字很驚人,但如前所述,菲國約有1千萬海外勞工,平均下來每年每人寄回國的箱子不足1個,個人認為比較可能的原因是可能時有兩三個菲勞一起合寄的緣故]

雖然Balikbayan Box便宜又方便,但也有令菲勞詬病的問題:菲國海關會逐箱開箱檢查。雖然本意可能是防止不肖份子走私運毒,但實際執行開箱檢查往往拖延送貨時間甚久,且更糟糕的是,據說常有海關看到箱子裡的東西就順便摸走的情形發生,時有菲勞抱怨家人收到的禮物箱面目全非。還好在菲勞長期的抗議之下,2015年當時菲律賓艾奎諾總統下令,未來只有在X光機掃描發現異常可疑的情況下,海關才可在海外勞工福利局(OWWA)人員陪同下拆箱檢查。這一系列的改革措施,也顯示海外菲勞是菲國政府多麼重視、討好且不敢得罪的一群人。

另外值得一提的是,如果菲勞賺得辛苦錢不想拿來買禮物送回家,那這些錢又是怎麼樣送回菲律賓的呢?

在菲律賓,多數的人是沒有銀行帳戶的,所以什麼銀行跨國電匯之類的,可能並沒有你我想的那麼方便簡單---但也沒有想像中那麼困難。擁有強大通路的balikbayan box貨運公司通常還會兼做寄送現金的服務,從銀行現金卡、到特定提款點提取現金,甚至是送「錢」到家,只要付點服務費,貨運公司都能替客戶達成,某種程度上,似乎比去銀行匯錢還要方便,跟美金旅行支票比起來更是天差地別(當初外派來菲時我傻傻換了美金旅支,手續費高就算了,居然要過45天才能匯入戶頭,完全沒有任何方便性可言)!

最後,身為外派在菲律賓工作的台勞,其實我也得好好感謝寄送Balikbayan Box的貨運公司提供低廉又方便的服務,相較於外派其他國家的同事可能要費心和其他人湊貨櫃搬家,我們可以搭菲勞便車,時不時寄一些家鄉土產來菲,簡直就是台勞和我的土產箱了。